田んぼに肥料をまきました。

こだわりの肥料 その1 おどりこ

アミノ酸・腐植・苦土との相乗効果でリン酸の肥効を高めます。

火山灰土やリン酸の肥効の悪い土壌でも優れた効果を発揮します。

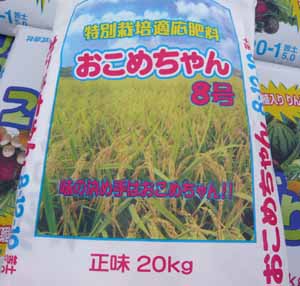

こだわりの肥料 その2 おこめちゃん

有機態チッソ4.1%を含有する特別栽培対応型肥料です。

有機態チッソは、分解加工した動植物有機が由来です。

色艶の良い生育をし、丈夫な有効茎確保に役立ちます。

作成者アーカイブ: kochi

ハウスの苗

桜が満開

タラの芽

シルバーをはがす

畔(あぜ)ぬり

種まき

19日と20日で種まきが終了しました。

格納庫が この2日間は種まき工場に変身

積み重ねた箱が1枚づつベルトコンベアーにのる

空箱の上に土を入れる

水と種をまきます

種の上に隠れるくらいの土(覆土 ふくど)をかける

はい、種まき終了

この部分は 今年購入したばかりのピカピカ の 自働箱積み上げ機

の 自働箱積み上げ機

種を蒔いて出来上がった箱を6枚まで積み上げる事が出来ます

去年までの古い機械では この部分が上手く動かないことが時々あって じ~~~と 見張ってなければならかったのが

見張ってなければならかったのが

今年は楽ちんになりました

今年もお手伝いに Yさんら3人が来てくれ まいた種をハウスに並べてくれました

家族だけで作業をすると4~5日はかかってしまうでしょうが5000箱の種まきが

たった2日でできてしまいます。

毎年 有り難う

種まき機設置

節電・エコ生活

3月11日の東日本大震災より節電・エコ生活を続けてきました。

3月の電気料金が昨年の同時期より約2割安くなりました。

停電3日間+節電のおかげだと思います

11日から12日にかけての停電で電気 のありがたさを実感

のありがたさを実感

電気を大事に使いました。

まず 日中は電気をつけない 電気ポット→普通の魔法瓶 掃除機→ホウキとモップ

トイレの保温便座→中止 炊飯器→鍋でご飯を炊く

暖房 セントラルヒーティングやめて 旧式の灯油のストーブに変更

さすが ご飯は炊飯器で炊いた方が美味しいので炊飯器に戻りましたが

一番効果があったのが 暖房を 旧式のストーブに変更したことです

停電の時 田んぼにあった ふる~~~い ボロボロの20年くらい前の石油ストーブです

お湯がガンガン沸くし お料理も出来る 暖かい

ネコたちも大のお気に入り

便利な生活をやめて、 ほんの少しの手間をかける これだけで ずいぶん変わるもんです

これからも エコ生活続けていきます

ばかり続き 田んぼでは仕事が進みませんが

ばかり続き 田んぼでは仕事が進みませんが

たのもしい

たのもしい